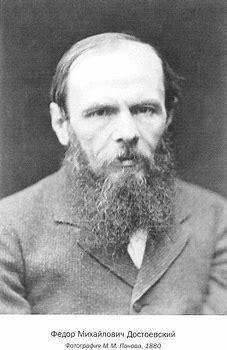

第2回 ドストエフスキー

1821.11.11~1881.2.9

19世紀のロシアを代表する作家。モスクワ生まれ。父親は貴族出身で、モスクワの慈善病院の医者。1843年ペテルブルクの工兵学校卒業後、工兵局製図室に勤務するが、まもなく退職して文学の道へ。

1846年、処女作『貧しき人々』を発表し、絶賛を受ける。ついで、『分身』

『白夜』などを発表。この間に、社会主義思想を研究していたペトラシェフスキーのサークルに参加。’48年、サークルの仲間とともに逮捕され、死刑を宣告されたが、減刑を受けてシベリアに流刑。

1859年刑期を終えてペテルブルクに帰り、本格的に文学活動を再開し、『虐げられた人々』の連載をスタートさせた。他に、五大長編と呼ばれる、『罪と罰』、『白痴』、『悪霊』、『未成年』、『カラマーゾフの兄弟』などがある。

第2回 ドストエフスキー -八木義徳(1911生)の震撼 草野 大二

まず個人的なことから書かせて頂きたい。筆者が講談社フェーマス・スクール四谷学院の八木教室に通っていた頃、解体業に携っていたA さんという人が在籍していた。A さんは、八木先生(以下敬称略)は米川正夫個人全訳を毎年一回必ず読み返していらっしゃる、と教えてくれた。八木が教室で小説を語る時、必ずといっていいほどドストエフスキーが登場していたので、真偽はともかくとして素直に信じた。

ちょうどその頃だったか、文藝春秋の「文学界」で最も影響を受けた作家を海外・国内の現代作家に挙げてもらうという企画があった。ドストエフスキーが最も多く、9割近くが何らかの形で「影響を受けた」と回答していたと記憶している。

当時の筆者にとって、ドストエフスキーは遠い存在だった。文庫本を買って読み始めるものの、途中で放擲してしまっていた。面白くないわけではなく、強靭な粘り強さに屈服していたというのが実情だった。一念発起して神田に米川正夫個人全訳の全集を買いに行き、翌日から読み始めたが、三ヵ月かかって五巻目まで辿り着き、六巻目の「罪と罰」を読み終えた直後、とうとう歩を進めることが出来なくなった。挫折してしまったのだ。

北海道大学時代の十九歳の八木は、室蘭の母親から送られてきた学校の授業料でドストエフスキー全集二十四巻を買い込み、「このドストエフスキーを、毎日一巻ずつ必ず読破すること」という誓いを立てて、見事に貫徹している。八木はこう語っている。「意志という点ではまことに自立性の脆弱な私という人間にとって、これはほとんど奇蹟的な一つの事件であった、といわなければならない。だが実のところをいえば、それを私に可能ならしめたものは私自身の意志ではなく、もっぱらドフトエフスキー文学の持つ異常な力に帰するべきものであった。それは魅力というよりは、むしろ魔力というべきもので、私はその魔力に取り憑かれたのである。しかも、いったんその魔力に取り憑かれると、全身がまるで金縛りにされたようになって、いくらもがいても、その悪夢のような文学世界から

逃げ出すことができないのだ。それは一種の妖術であり、呪術ですらあった。」(出典:「私の文学」北苑社)

「罪と罰」に強烈な感銘をうけた八木はさらにこうも語っている。「ソーニャが登場すると、この濃密な夜霧にとざされたような息ぐるしい世界に、そこだけ一点ぽっと灯がともったようなやすらぎを私は感じた。やがてソーニャは私の゛恋人゛となり、さらに時を経て、この聖なる娼婦は、私にとって゛永遠の女性゛となったのである。」(出典:同上)

金子光晴氏(1895―1975)は「大正のドストエーフスキイ」(河出書房新社「ドストエーフスキイ全集」月報Ⅱ第7巻)というエッセイの中で1917、1918年のドフトエフスキー・ファンについて書いておられる。筆者にとってはドフトエフスキーの影響力の一端を知ることが出来る貴重な資料である。「白樺のおしつけがましさに我慢のならない庶民階級や、いなかから出てきた文学青年のなかには、ドストエーフスキイにこそ、魂のふるさとを見出すものが多かった。そして、僕ら大正に青年期を生きた文学青年のまわりには、じつにおびただしい、あまりにもおびただしいドストエーフスキイ青年の氾濫をみたわけだ。その青年たちは、鶴巻町や弁天町あたりの下宿にごろごろしていて、どこから手に入れたも

のか、刺繍のあるルバシュカを着て、瞑想するような眠たげな表情をして、夜になると街をさまよい、心のソーニャを夢み、ムイシュキン公爵の痴呆と底知れぬ善意をあこがれの対象として、ひとり芝居の青春をたのしんでいるのであった。『ウラー、カラマーゾフ!』憑かれたようにそんなことを叫んで、路をあるいている若者もいた。こうした青年たちはいま、どこへ行ったのだろう。僕よりも、二年三年年長のものが多かったから、彼らの大多数はもうこの世にいないかもしれない」(文中の「白樺」は白樺派のこと)

金子氏は八木より16歳年長であるから、八木はさながら遅れてきた「ドストエーフスキイ青年」だったということも出来る。しかし八木はそれだけでは終わらなかった。ドフトエフスキーは八木を真髄から震撼させたのである。「罪と罰」との邂逅から約二十年後、八木は「私のソーニャ」を生み出している。

再び個人的なことに戻って恐縮だが、筆者は高校生時代、夏目漱石の「魔力に取り憑かれた」。毎晩夜明け近くまで読み耽り、授業中はほとんど居眠りしていた。何故こんなに面白いのか、全く理由がわからなかったし、説明も出来なかった。学校の成績はかなり落ちてしまったが、筆者は間違いなく至福であった。

八木はドフトエフスキーの魔力に取り憑かれた。八木とドフトエフスキーに通低する何かがあったことは容易に想像がつくが、ドフトエフスキーの魔力を感じ取る才のない筆者にとって、その何かはわからない。しかし、ただ一つだけ確信を持っていえることは、ドフトエフスキーを読み耽っていた時の八木はこの世の誰よりも至福だったに違いない、ということである。

残念ながら筆者はドフトエフスキーについて語ることは何一つ出来ない。ただ「白痴」に登場してくるムイシュキン公爵だけは今でも鮮明に筆者の脳裏に焼きついている。筆者の胸の中で息づいている。ドフトエフスキーの魔力を垣間見た気がする。